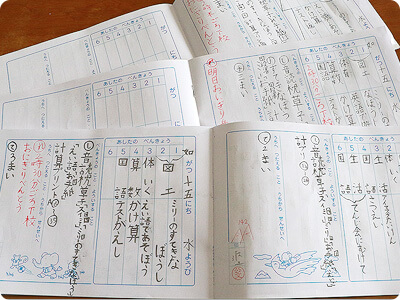

子どもはノートを「かいて」創る

根気よく、忍耐強く最後まで取り組む子どもを育成するために、城星学園では「かく」ことに重点を置いて指導しています。

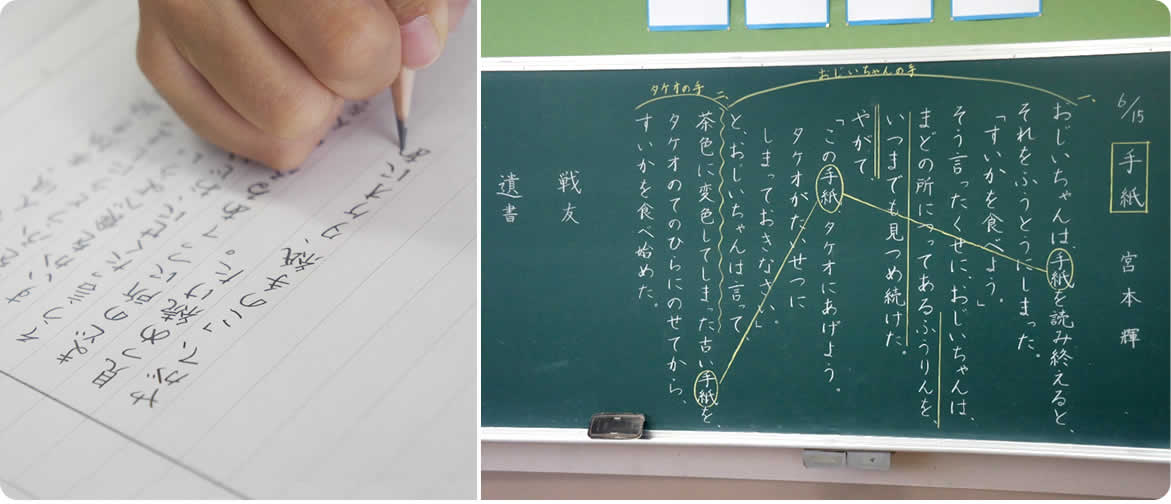

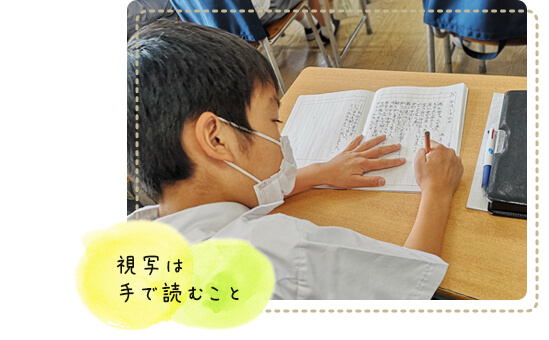

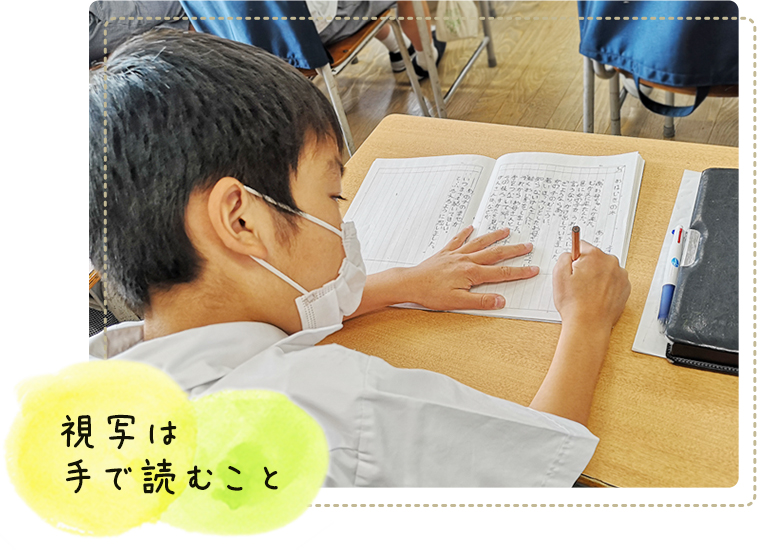

教師の板書を、

子どもたちはノートにかき写します。

かいた事柄を読み解いていく、

それが「手で読む」、「手で考える」ことです。

授業の核心部を、この“かく”ことに置くことで、

かいて考え、考えてかく という授業が組み立てられていきます。

教師は連絡帳のチェックに余念がありません。

文字の乱れや不正確さを見出だし、正しく丁寧に書くよう指導します。それは、この連絡帳の文字に子どもの気持ちや生活状況が顕れると考えるからです。

「かく」ことの原点が、ここにあると同時に、この連絡帳を通してご家庭と学校が連絡を取り合います。

この連絡帳が、学校と家庭を繋ぐ役割を担っています。「かく」ことの原点は、まさに、ここにあるのです。

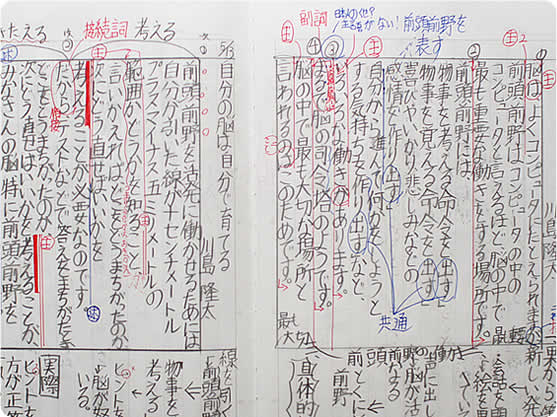

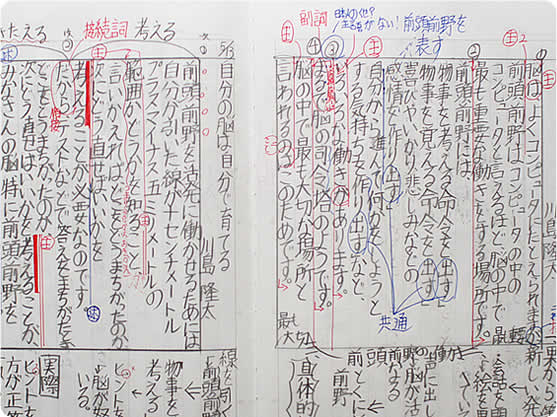

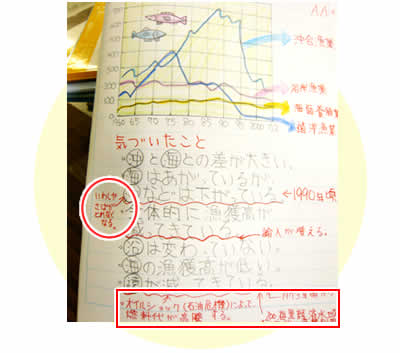

板書をかき写すだけではなく、自分の気づきや友だちの考えなどを加えることでノートを充実させ、

「自分 のノート」を創りあげていきます。

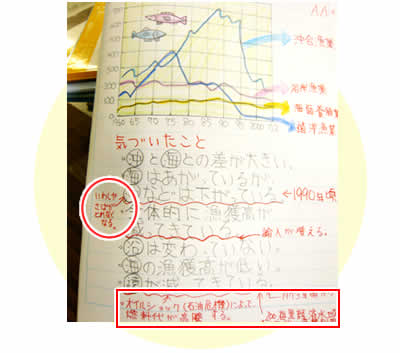

必要なことを自ら調べ尽くし、まとめた6年生のノート。

“かく”学習の集大成となります。

黒板を写すだけではなく、欄外には自分の気づきが加わりノートが充実していきます。

必要なことを自ら調べ尽くし、まとめた6年生のノート。

“かく”学習の集大成となります。

「かく」ことをコツコツと積み上げるその過程で、子どもには強い精神力がつくられていきます。私たちは、この精神力を「見えない学力」と呼びます。

「見えない学力」は健やかな生活とも関連し、穏やかで考え深い子どもを育て、自立した学習習慣をつくりあげます。

そうして「見える学習」としての結果に結び付くこととなるのです。

教師のノートと板書

城星学園の教師は、安易に人からの借り物では授業はしません。

授業そのものを手づくりで行う、そのために自ら教案をかいては消し、消してはかいて授業をつくりあげていきます。

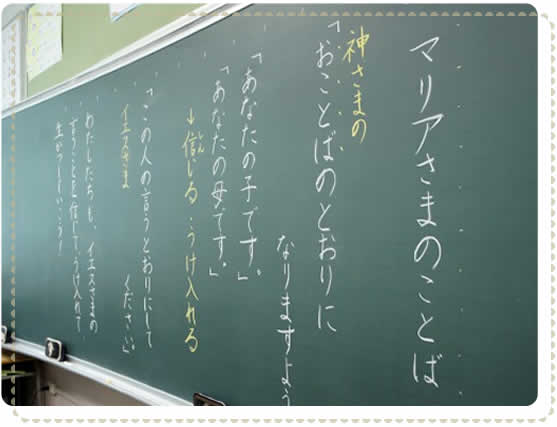

質の高い板書は、

この格闘の中から生み出されます。

板書はその時々の授業の中核であり、その質を示します。

教師が黒板に書いた文字によって無機質な活字が有機的に子どもたちに伝えられる。そこに教室の息吹があります。

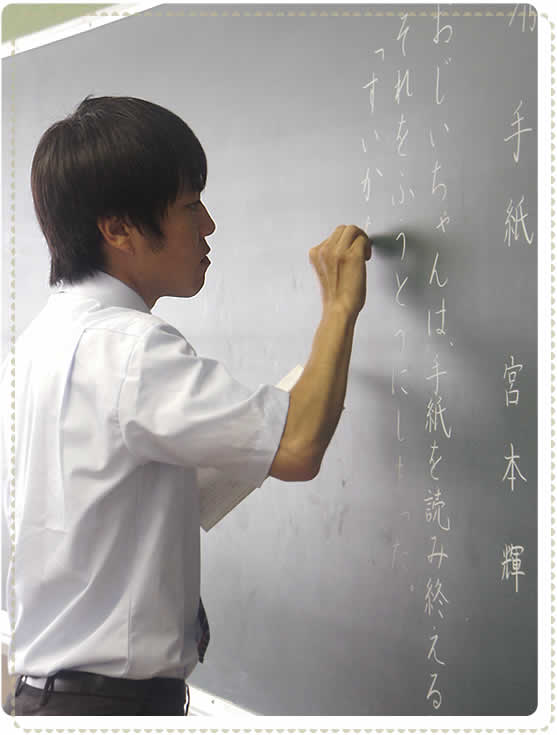

近年、国語科教科書での掲載が減っている戦争教材(物語など)の文章を、教師が一文字 一文字、黒板へとかき写していきます。教師が子どもたちへ伝えたいメッセージがそこに込められています。

- 4年生「一つの花」国語科

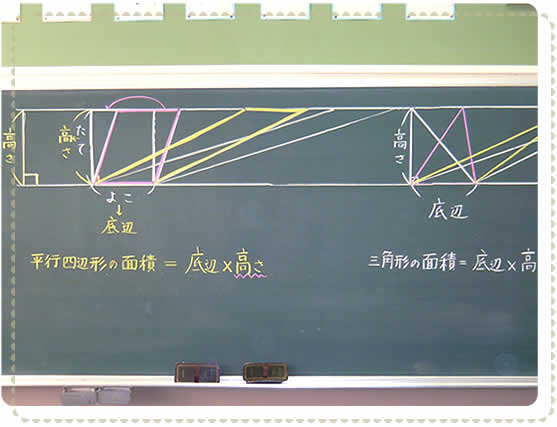

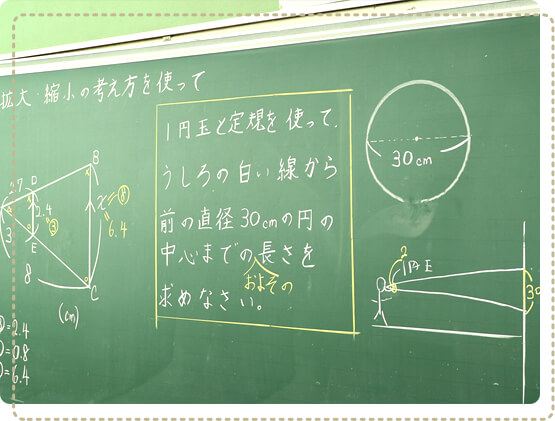

算数は計算だけではありません。図形や推理も大切な算数の領域です。

本校では、安易にプリントに頼らず、一見、非効率であっても、教師は黒板に図や考え方をかき、子どもはノートにじっくり静かにかく。この静寂が「思考」を生み出します。

- 5年生「台形の面積」算数科

- 6年生「拡大縮小の考え方を使って」算数科

聖書は、世界のスタンダード。THE BOOK。旧約聖書の代表的な一節、モーセ十戒は神の手によって石に刻まれました。私たちは神様の教えを心に刻み、ノートにも刻みます。

「かく」ことの積み重ねが人間の”根っこづくり”につながり、

「投げ出さない子」に育つのです!